LES SOUVENIRS DE SENTA BERGER

J’avais huit ans et j’étais tombée amoureuse de Curd Jürgens.

Il m’avait souri de ses yeux bleus étincelants dans notre petit cinéma de quartier de Lainz, dans la périphérie de Vienne. Le film s’appelait WIENER MÄDELN (Young Girls of Vienna, Willi Forst, 1949). J’étais assise sur les genoux de ma mère pour ne payer que la moitié d’un ticket, et n’imaginais même pas que Curd Jürgens ait pu sourire à ma mère ou à une autre dans la salle obscure, ou même à sa partenaire dans le film.

Non – le sourire était pour moi et me toucha en plein cœur.

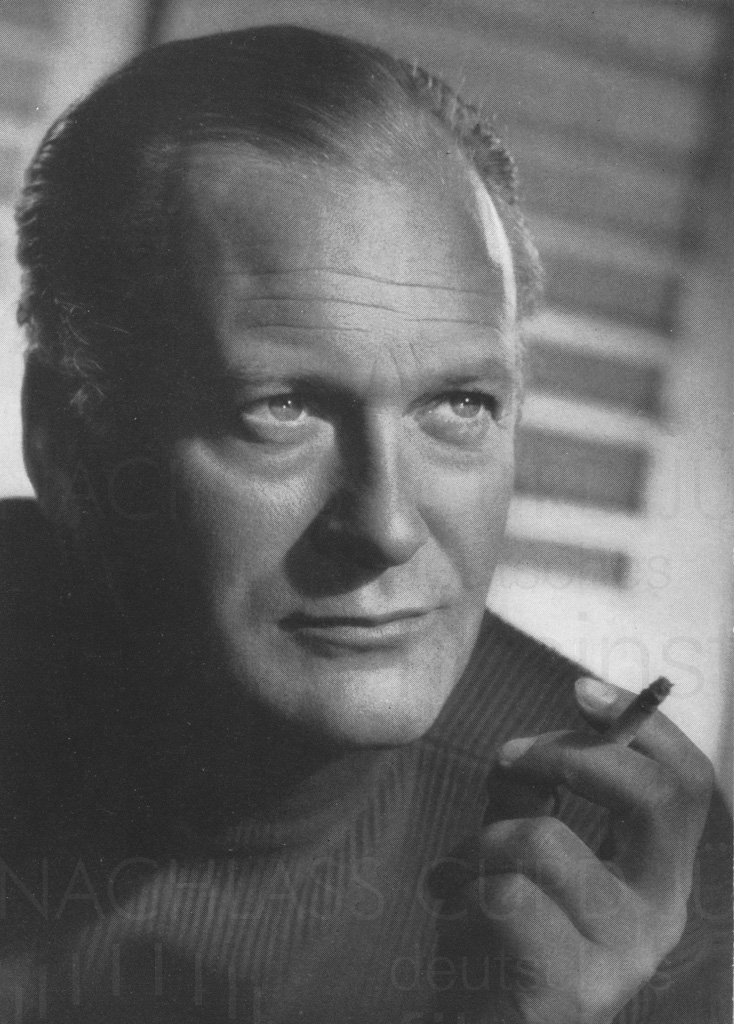

Il était facile de tomber amoureuse de Curd Jürgens. C’était, comme on dirait à Vienne, un beau bonhomme. Un vrai gaillard, l’opposé de la plupart des acteurs de cinéma des années 1950. Il avait quelque chose d’un homme du monde – formule que je ne connaissais pas encore –, et de même, le mot « autodérision » ne m’était pas encore familier, cette autodérision que Curd pratiquait si souvent. Mais ce que je voyais et ressentais, c’était la fascination pour un homme visiblement libre, tout à fait conscient et décomplexé quant à son pouvoir érotique et qui profitait de la vie – sans repentir et sans concession pour la morale rigide des années 1950.

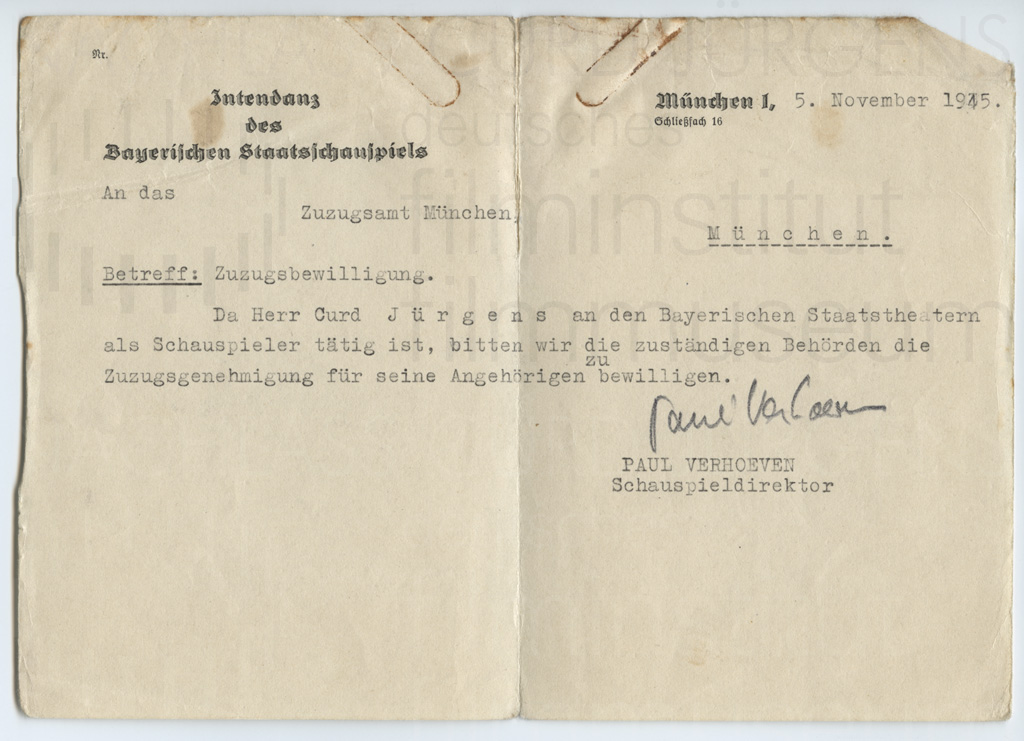

Je grandis et tombai amoureuse de Karli Rauschmeier, le fils du concierge. Un jour, nous étions assis sur l’étendoir à linge dans la cour et nous nous tenions la main. Je pensais à Curd Jürgens, à la façon dont il s’était penché vers Luise Ullrich et l’avait embrassée. Ses lèvres se pressaient contre les siennes, ses narines frémissaient et Luise tremblait quand Curd se détacha enfin d’elle, presque toute entière en proie à une passion incontrôlable. C’était dans le film EINE FRAU VON HEUTE (1954), de Paul Verhoeven. Il devint plus tard mon beau-père. Cela, je ne le savais pas encore.

Ainsi Curd Jürgens joua longtemps le plus beau rôle dans mes rêves de petite fille. Tout ce qui le concernait m’intéressait vivement, aussi ses compagnes qui étaient toutes extraordinairement belles, mais qui, je trouvais, ne formaient pas toujours un beau couple avec lui. Et quand il en quittait une, ou que l’une d’elle le quittait, je m’écriais que je l’avais su tout de suite, pourquoi ne m’avait-il pas demandé mon avis ?

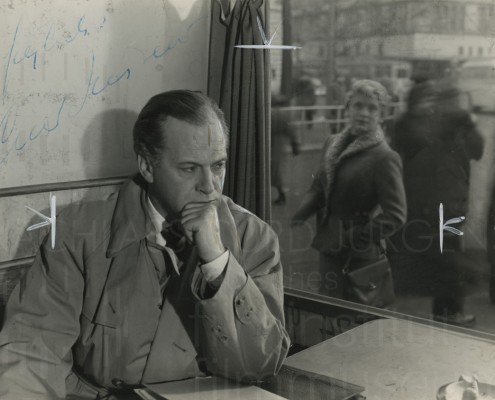

Quelques années plus tard, Curd Jürgens commença à travailler à l’étranger et il sembla qu’il avait toujours eu sa place dans le cinéma international. Bien qu’il ait été si allemand, bien plus allemand encore que ne le pensaient les Américains et les Français.

Curd aimait la langue allemande et spécialement les douces tonalités de l’autrichien. Il aimait ces deux pays et leur culture, leur littérature, leur musique, et leur théâtre auquel il devait beaucoup, comme il aimait le souligner, et qui garda une place prépondérante toute sa vie durant.

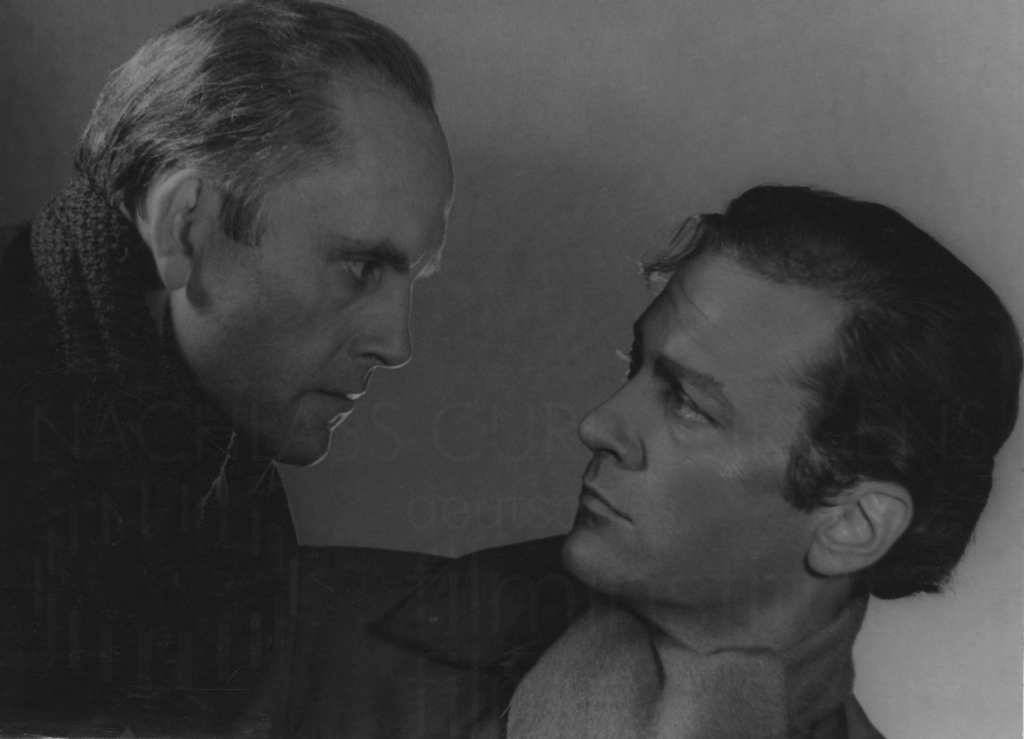

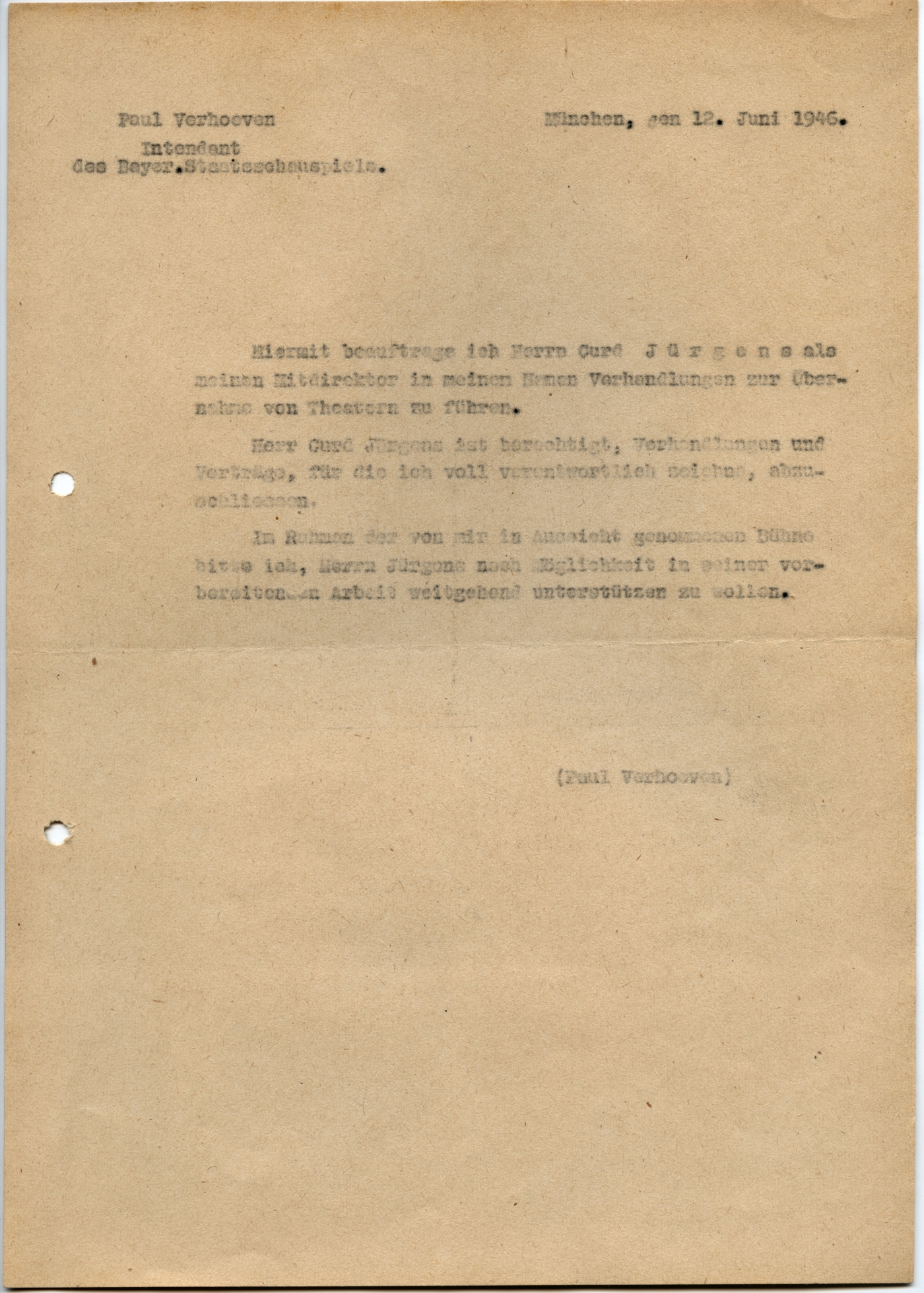

Je pris des cours de théâtre. Je voyais désormais Curd avec un regard critique, sévère, avec les exigences que l’on a envers un homme que l’on vénère. Je l’avais vu interpréter Bruno dans DIE RATTEN (Les rats, 1955), un perdant teigneux, inoubliable ; évidemment, je l’avais vu dans DES TEUFELS GENERAL (The Devil’s General / Le Général du Diable, Helmut Käutner, 1955) – un film qu’on n’imagine pas sans lui – et jouant un maquereau dans PRATERHERZEN (1953) de Paul Verhoeven. Peu après la fin de la guerre, ce dernier avait engagé Curd Jürgens pour quelques pièces dans son théâtre, le Brunnentheater à Munich. Paul était metteur en scène et acteur.