Curd Jürgens dans les années 1960/70

De Rudolf Worschech

Le phénomène médiatique

Il existe une célèbre photo de Curd Jürgens datant de 1971, qui le montre en compagnie du chancelier Willy Brandt dans le jardin de la Chancellerie de Bonn. À gauche à côté de Brandt se tient Romy Schneider, visiblement peu assurée, à droite Simone Jürgens et ensuite Curd. Les deux hommes, à peu près du même âge – Jürgens est né en 1915, Brandt en 1912 – gardent leurs distances, Jürgens semble bavarder, Brandt écoute. L’homme d’état et l’artiste – au premier coup d’œil, on ne les différencie pas.

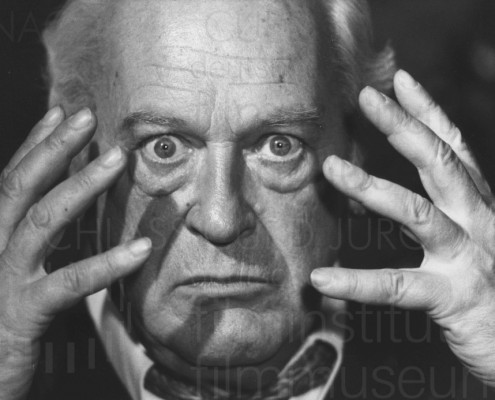

Artiste ? Curd Jürgens était à cette époque plutôt une institution. La société et les journaux s’intéressaient activement à lui, tout comme à sa femme – Simone était la quatrième –, à ses problèmes de santé – il souffrait du cœur depuis 1967 –, à ses propriétés en France, en Autriche, en Suisse et aux Bahamas, ainsi qu’à son parc automobile, que couronnaient une Rolls-Royce et une Bentley. Le 13 décembre 1970, à l’occasion du 55e anniversaire de Jürgens, le magazine Stern avait lancé une chronique en plusieurs parties sur la vie de l’acteur, intitulée « Moi, Curd Jürgens ». Il n’y était que peu question de cinéma.

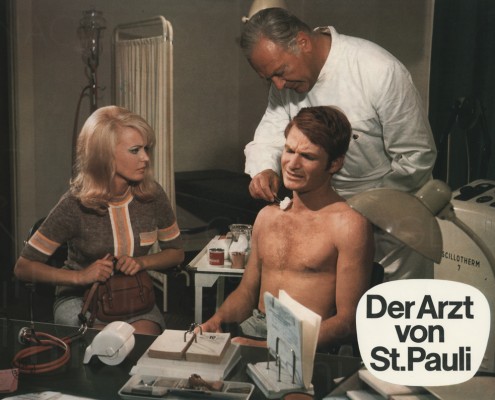

Jürgens était un événement, un phénomène médiatique. Tout comme il occupait l’écran par sa stature – 1.92 mètres de haut et toujours plus large –, il faisait les beaux jours des rubriques people. Dans les années 1970, quand voyager en avion était encore couteux, on trouvait son mode de vie « jet set », et Jürgens déclara plus d’une fois qu’il n’avait accepté certains rôles que pour les sommes importantes qu’il y avait à gagner. C’est par exemple pour cette raison qu’il joua à la fin des années 1960 et au début des années 1970 dans la série des films sur le quartier St. Pauli, qu’il tenait pour « de vraie pièces populaires », et dont le premier fut DER ARZT VON ST. PAULI (The Doctor of St. Pauli / Le médecin de Hambourg, 1968, R: Rolf Olsen) : il pensait qu’ils feraient recette et que les producteurs étrangers suivaient avec attention leur nombre d’entrées. On ne trouve pratiquement aucune lueur d’espoir dans ses films tardifs ; à la plupart s’applique parfaitement la formule de Robert Mitchum, « No Acting Required ». Curd Jürgens était précisément Curd Jürgens dans ces films, et souvent sa participation s’approche d’un caméo. Dans BATTLE OF BRITAIN (Luftschlacht um England / La bataille d’Angleterre, R: Guy Hamilton), datant de 1969, une superproduction pour l’époque, il joue un ambassadeur du Troisième Reich qui étudie en Suisse la possibilité de conclure une paix séparée avec l’Angleterre. Bien qu’il apparaisse en troisième position au générique, sa présence à l’écran dure moins de trois minutes et n’atteint pas non plus une profondeur extraordinaire, se limitant à des phrases telles que : « Nous pouvons envahir l’Angleterre quand nous le souhaitons ».